子どもが主役のワークショップ!

今年12月に制定予定の「狛江市(仮称)子どもの権利条例」をご存じですか。狛江市では、子どもの権利が尊重され、幸せに自分らしく暮らせるようにするため、子どもたちの意見を聴きながら条例づくりを進めています。その具体的な取り組みの一つがこのワークショップです。6月から4回にわたって実施され、第1回は大人向け、第2・3回は子ども向け、第4回は大人と子どもの合同ワークショップとなり、集まった子どもたちが、条例の案を見て感想を述べたり、大人に伝えたいことを出し合ったりする場として設けられました。

※「狛江市(仮称)子どもの権利条例」や条例制定に向けた様々な取り組みについては、「こまえ子育てねっと」に掲載されていますので、詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

みんなの声で狛江が変わる!(仮称)子ども条例を一緒に作ろう! - こまえ子育てねっと

7月5日(土)午後、狛江市在住・在学・在勤の小学1年生~18才未満の子どもと大人が集まり、第4回ワークショップが開かれました。今回は、前回までのワークショップで出た意見について共有し、条例で大切にしたいことなどについて再度話し合うことを目的としています。筆者が会場に入ると、子どもと大人(ファシリテーターを含む)が一緒に4つのテーブルに分かれて座り、机上のお菓子を食べながら談笑していました。まるで家族と話しているかのような安心感と親近感が感じられました。参加者が集まると、一般社団法人TOKYO PLAYさんによるファシリテートのもと、ワークショップが始まりました。

ワークショップの概要

初めて参加する子も、第2・3回から続けて参加している子も安心して参加できるよう、まずは自己紹介から。続いて各テーブルのファシリテーターが、これまでの意見をもとにつくられた条例案を、具体的な場面に当てはめながら子どもたちに問いかけ、条例の文言を再考していきます。特に条例の前文(子どもたちからのメッセージ)については、これまでに挙がった子どもたちの言葉を取り入れながらつくられており、市民みんなでこの条例をつくっていこうとする思いが伝わってきました。

「友達に、自分が好きなキャラクターを『えー、私はそれ好きじゃないな。』って言われたらどうする?」

「子どもにも好きな時に休める有休があったら嬉しいよね。いつ、どんな時に休みたい?」

など、ファシリテーターは、子どもたちが発言しやすいように問い方を工夫されていました。

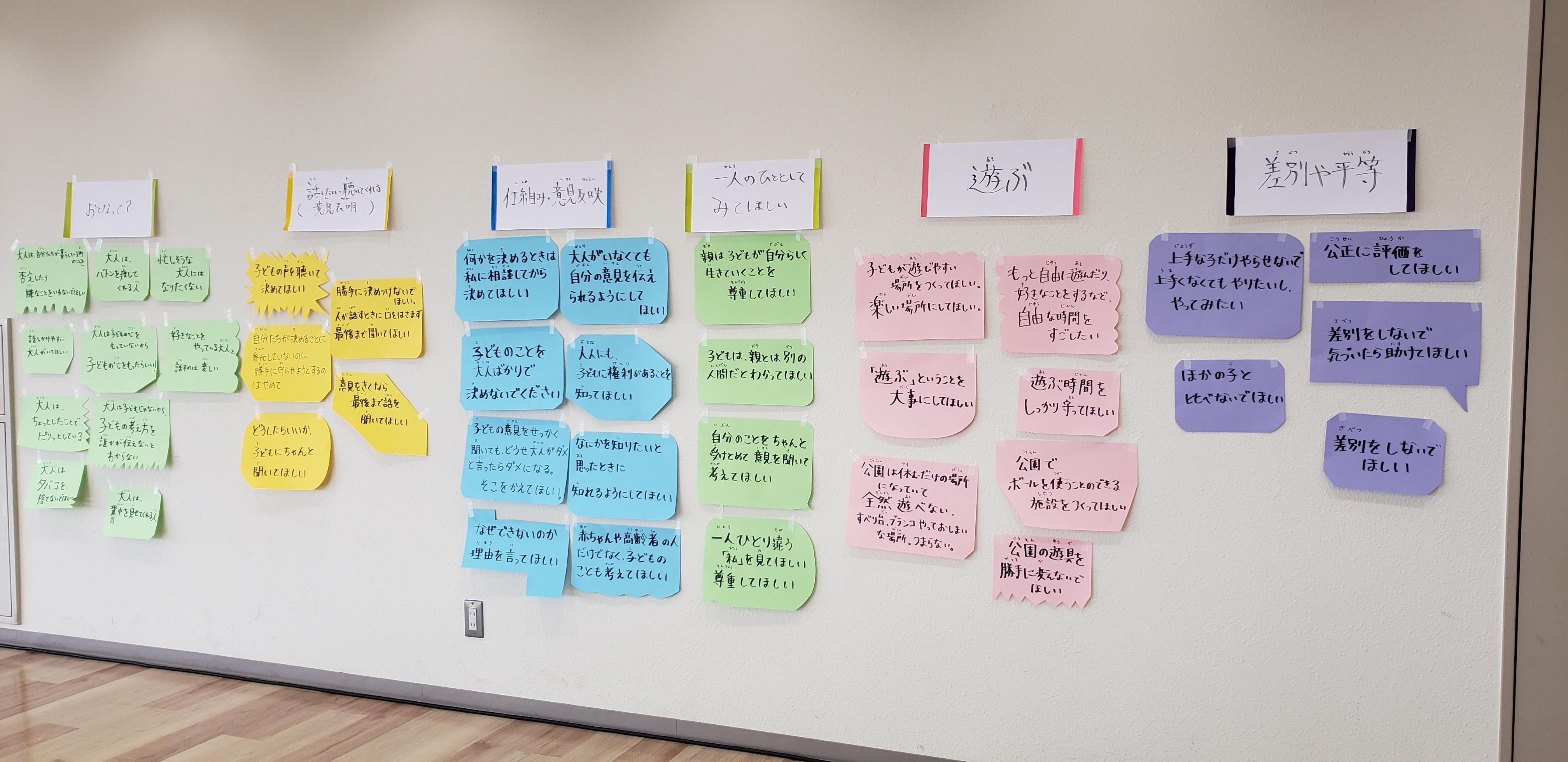

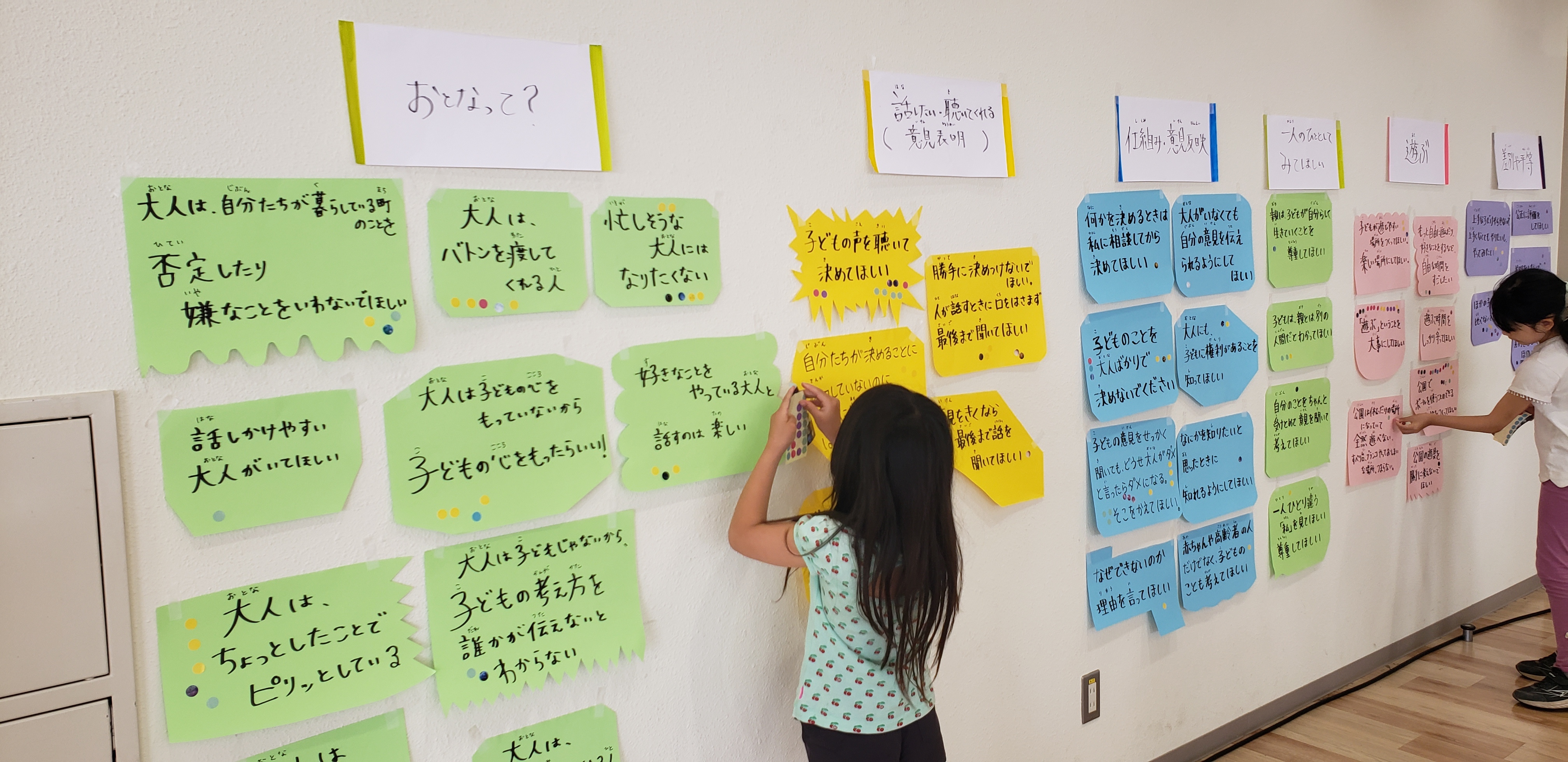

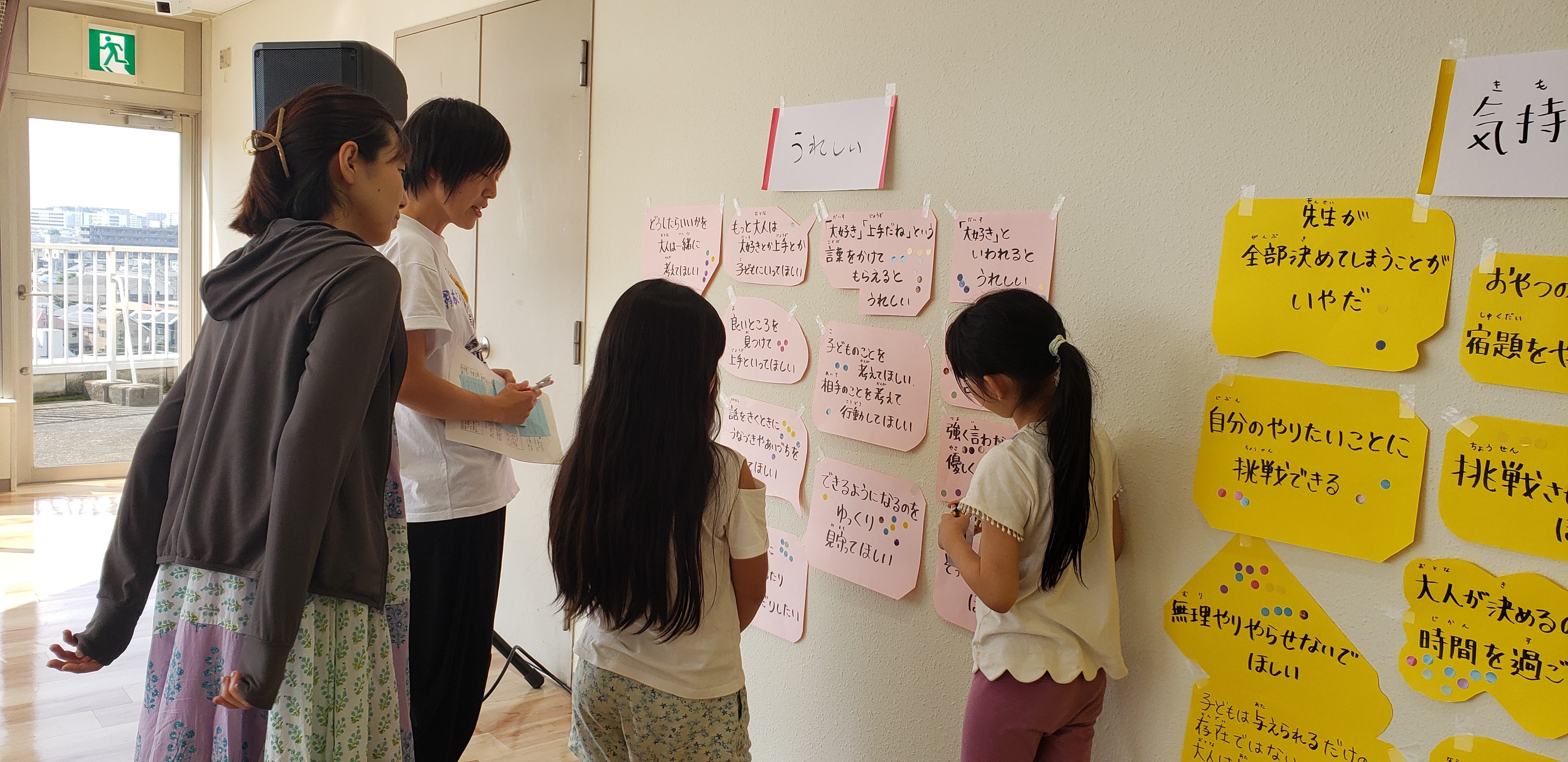

各テーブルで話し合った後は、壁面に掲示された子どもたちからの声を一つずつ見直し、「この意見(言葉)いいね!」と思ったものに丸シールを貼っていきます。中には「もっとシールがほしい!」と言って追加のシールをもらいに行く子も。確かに、「学校にも有休がほしい」「ほかの子と比べないでほしい」「否定しない」「『大好き』といわれるとうれしい」など、共感できる意見がたくさんありました。また、シールを貼ることで、意見がスラスラ出てこなくても、積極的に発言できなくても、自分の思いを表現できるという安心感があります。そして、周りの大人は近くで見守りながら「それ、いいよね。」「~だよね。」と相槌を打ったり、共感したりして、子どもたちの思いを十分に汲み取ろうとしていました。

テーブルに戻ってからは、ファシリテーターが「どこにシールを貼った?」「この言葉で分かりやすかった?」と問いかけ、より良い前文になるよう推敲していきます。その際、大人がきれいな言葉でまとめてしまうのではなく、主体である子どもからの言葉、ありのままの言葉を大事にしています。 全体の司会をされているTOKYO PLAYの「かんぺーさん」は、「条例は子どもたちが『自分たちでつくった・(言葉を)選んだ』という実感をもつことが大切です。どんな言い回しがしっくりくるのかを考え、子どもが分かる言葉でつくっていきます。」と話していました。

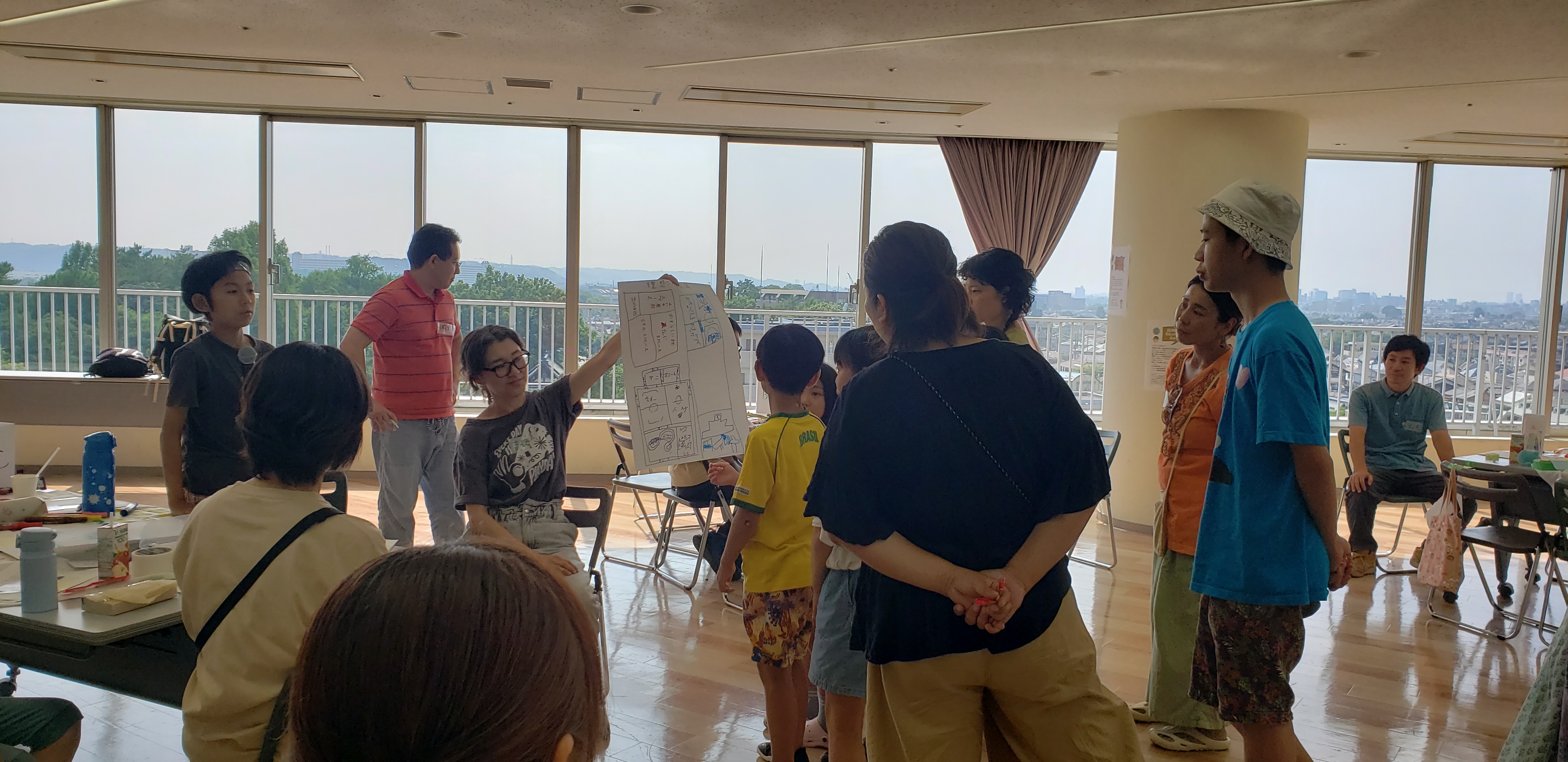

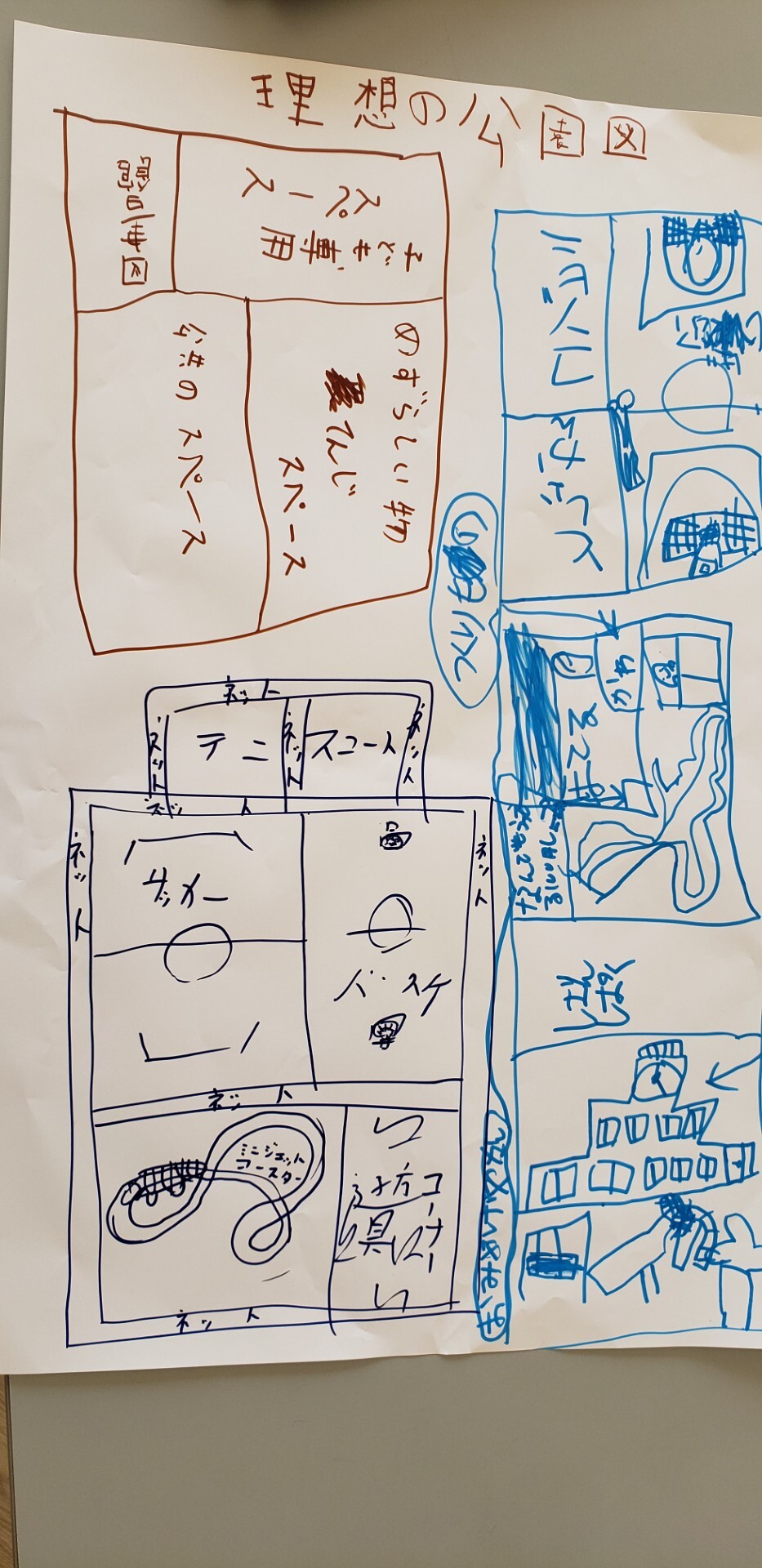

最後に各テーブルで話し合った内容を全体で共有する時間には、主な意見を発表するだけでなく、自分たちの考えを絵に描いて発表するグループもありました。周りの人たちに分かりやすく伝えようとする子どもたちのアイディアが光っていました!

終わりに…

子ども・若者・子育て会議の委員として参加された、「野川のえんがわ こまち」代表の梶川さんが最後にお話しされていた言葉が心に残りました。

「(前略)大人も昔は子どもだったけれど、良い記憶や頑張った思い出ばかりが残り、つい『今の子どもは…』と比較してしまいます。大人は子どもの心を忘れないでいたいし、子どもたちには、子どもの声に耳を傾けてくれる大人がいることを覚えていてほしいです。そして、もっと大人に自分の考えを話してほしいです。」

また、ワークショップ終了後、全体の司会をされていたTOKYO PLAYの「かんぺーさん」に全体を振り返って、お話をうかがいました。

「参加した子どもたちは、出来上がった条例(案)を読んで、『僕の意見、載ってる!』と嬉しそうにしていました。各グループ内で子どもが大人に自分の考えを説明する経験を通して、この条例を自分たちでつくっているという実感が高まったのではないでしょうか。このようなやり取りを経て条例がつくられていくということを知る、良い機会になったと思います。これを機に、参加していない子どもたち、大人たちにも「条例はみんなでつくり上げていくものだ」という意識が広がり、今後も子どもたちが参加できる話し合いが広がってほしいです。」

子どもと大人が縦の関係ではなく、同じ目線に立って意見を交わし、物事をつくり上げていく場が今後も増えていくといいですね。

編集後記

今回、参加した子どもたちの意見を聴いたり、ファシリテーターの子どもとの関わり方を見たりすることを通して、筆者自身が子どもに対する価値観を大きく見直す機会になりました。「子どもは、親とは別の人間だとわかってほしい」「意見を聴くなら、最後まで話を聴いてほしい」など、大人として耳が痛い意見も多くあり、子どものありのままの存在を認め、考えを尊重することの大切さを改めて実感しました。

また、大人の参加者から、「大人に余裕がなく、大人自身が苦悩している部分がある」という言葉を聞いて、深く共感しました。目の前の子どもに思わず一言言いたくなる、できていないことを叱りたくなる気持ちが高まった時には、深呼吸をして少し待ってみる、できたことを褒めて認めるなどのリアクションができるよう心掛けたいと思いました。

条例は来年4月に施行される予定です。今回のワークショップをはじめ条例制定に向けたこれまでの様々な取組を経て、どのような条例が出来上がるのか、今後も注目していきたいと思います。

まちゃ