共働き家庭が増え、小学生の放課後の居場所として需要が高まっている学童クラブ。ただ、子どもたちがそこでどのように過ごしているのか、具体的には想像がつかない保護者も多いのではないでしょうか?筆者もその一人です。

前編の記事では、狛江市児童育成課に市内の学童クラブについて、申し込み方法含めて包括的にお話を伺いました。この後編記事では、子どもたちの学童クラブでの過ごし方を、より具体的に理解するため、学童クラブのひとつを訪問し、取材しました!

学童クラブでの過ごし方

伺ったのは、2025年4月に開所したばかりの「和泉小学校小学生クラブ」です。和泉小学校に隣接する学童で、定員は120名と最大規模。開所して間もないこともあり、とてもきれいな施設です。小学校の昇降口から数メートル先に学童クラブの建物があり、育成室と呼ばれる大きな2つの部屋で学童保育が行われています。校庭も隣接しており、外遊びも可能です。

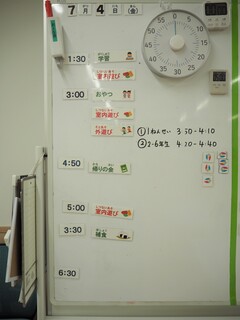

平日の授業終了後、子どもたちがどのような流れで過ごしているのか、伺いました!(各学童クラブによって運営主体が違い、流れが異なることがあります。下記は一例として参考にしてください。)

- 児童が学童クラブに到着。玄関で上履きに履き替えます(小学校内で使用しているものとは別の、学童クラブ用の上履きを予め準備し、靴箱に置きます)。

- ランドセルなどの荷物を自分のロッカーに置きます。

- 連絡帳を提出。名札も付けます。

- 学習時間。それぞれ自由席で、宿題を行います。

- おやつの時間

- 自由時間

- 帰りの会

- 一人帰り、または、保護者らがお迎え(各児童で帰宅時間/お迎え時間は異なります)

ざっくりとした流れが理解できたところで、気になった点を小学生クラブの方に更に詳しく伺いました。

Q 自分のロッカーがあるんですね!何を置いているのでしょうか?

「ランドセルを置くスペース以外には、防災頭巾や、着替え用の衣服(汗をかいた際/汚れた際)などを各自が置いています。傘やレインコートを準備している児童もいますね。保護者のお迎えではなく、学年があがると一人で帰る児童も多いので、急な雨に備えて雨具を置いておくんです。」

Q 毎日提出する連絡帳は、どのように運用されているのでしょうか?

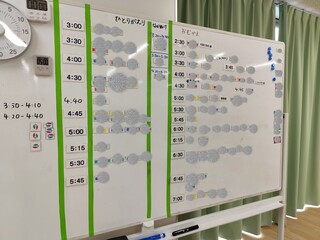

「保護者の方とのやり取りは、基本的にこの連絡帳です。毎日、学童クラブに来たら児童から出してもらいますが、帰宅時間によって提出するボックスを分けています。

お伝え事項があれば、何でも記入いただいています。例えば、ケガがあって外遊びができません、などです。また、各児童によってお預かり時間が異なるため、帰宅時間/お迎え時間を1か月ごとに予め提出をお願いしていますが、その時間が変更になる場合も、連絡帳を通して教えていただいています。」

Q 学習の時間があるんですね?

「育成室1という部屋で、各自が学習できる時間として設けています。学童クラブの職員側からは、音読以外の宿題は終えてから遊ぼうね、と促すようにしています。

児童が学童クラブに来るタイミングは、授業数の関係で、低学年であれば早く、高学年になると遅くなることがあるため、到着した児童から、順に自由に着席して、学習しています。」

Q おやつは何を提供しているのでしょうか?

「広い別の部屋へ移動し、おやつの時間です。生協で購入したものを、毎日3種類ほど準備し提供しています。例えば、おせんべいや甘いもの、ゼリーなど。また、毎月誕生日会も行っており、その際は少しだけ豪華にしています。クリスマスなど、季節の行事に合わせたものを今後出すことも考えていますよ。

気を付けているのは夕食に響かない量を出す、ということ。ただしあまりに少なすぎると、高学年の児童にとっては足りない…ということもあるので、おかわりを準備して調整しています。」

Q 自由時間は何をしているのでしょうか?

「学童クラブ内にある玩具で遊んだり、お友達とおしゃべりしたり、工作をしたり、本当に自由です。季節や天気にもよりますが、校庭で遊べる時間もあります。例えば、『外遊びの時間だよ!1年生は15時半から16時まで遊んでいいよ!行く人いる?』と声をかけ、遊びたい子が集まったら、人数を把握した上で、校庭で遊ぶ、といった流れです。もちろん、校庭に行きたくない、今は違うことがしたい、という子もいるので、強制はしないで、各自が選べる形となっています。

学童クラブ内の玩具は、トランプなどのカードゲーム、オセロなどのボードゲーム、ブロック、パズル、かるた、漫画などが揃っています。

工作も月ごとに内容を変えて準備しています。強制ではありませんが、おやつの直後に時間を設けることが多いです。できた作品は、玄関に飾るなどしています。」

Q 帰りの会は何をするのでしょうか?

「皆さんに着席してもらって、連絡事項を伝えています。なお、この帰りの会や先ほどのおやつの時間は、自由席ではなく、座席表の通りにグループごとに着席してもらっています。グループ名は各班で考えて名付けていて、それぞれ特色が出ておもしろいです。

グループは定期的に変更し、編成は学童クラブ側が行っています。学年で分けずにあえて縦割りグループ。これは、異なる年代の友達と交流できるように、と考えているからです。ただし、4月のうちはまだ慣れない時期なので、同じ園出身や、小学校の同クラスなどのメンバーになるよう配慮しています。

普段の小学校での生活よりも、異年齢の交流が多くできるのは、学童クラブの大きな特徴です。」

Q 帰る時間は何時ごろが多いのでしょうか?

「各家庭で状況が異なるので、各児童バラバラです。17時までに半分程に減るかなあ…というイメージです。延長保育は19時からですが、今年度は18時半くらいにお迎えにくる保護者の方が多いですね。

児童一人で帰る場合は、18時までとなっているので、特に上級生はそれまでに各自帰宅するケースも結構あります。

お迎えの場合は、インターホンを押していただき、玄関にて引き渡し、という流れです。保護者の方とは、お迎え時にその日の様子について直接お話しすることもありますね。また、民間学童クラブと各家庭が契約している場合もあり、民間学童クラブの担当者が早い時間帯にお迎えに来るケースや、ファミリーサポートや祖父母がお迎えに来るご家庭もあります。

小学生クラブの特色として、中抜けができる点があります(※)。予め保護者より連絡いただければ、習い事で、一旦抜けて、また学童クラブに戻ってきて受け入れることが可能です。」

(※)中抜けは、小学生クラブのみ対応しています。

Q 職員体制は?

「現在、常勤職員6名、非常勤職員5名が在籍しており、基本的には1日当たり約8名の職員が児童を見ています。職員の間でいろいろ考えながら、この学童クラブをより良くしていこうと運営しています!今後は、もっとお子さんたちからのリクエストも引き出しつつ、意見を取り入れていきたいですね。」

Q 独自のイベントを実施していますか?

「誕生日会は毎月行っています。誕生日カードを作成して渡したり、レクリエーションを実施したり。また、月ごとにチャレンジランキング、というものも行っています。6月はビー玉ドロップという、ティッシュの上に濡らしたビー玉をいくつ乗せられるか、というゲームを実施しました。たくさん乗せられた人はランキング形式でお名前を発表。自由参加ではありますが、結構盛り上がっています。」

Q 夏季休暇など長期休暇の過ごし方は?

「学童クラブ側としては、過ごす時間が長い分、お子さんたちとしっかり関係構築ができる時期です!遊びの中にイベントを取り入れるなど、いろいろと考えて実施しています。

丸一日学童クラブで過ごすことになるので、生活リズムが崩れないよう、学習の時間など生活の流れをきちんとつくるようにしています。また、難易度が少し高い工作イベントも企画し、普段の放課後だけではできないものにも挑戦する機会を作りました。」

おわりに

筆者にとって、取材前の学童クラブのイメージは、単純な放課後の居場所、というイメージでした。しかし、実際は単なる居場所という域を超えており、保育の場として、職員の方々がいろいろなことを考えて工夫し、配慮していることを知りました。良い意味で驚きの連続で、安心して子どもを預けられる場所なんだと感じました。

今回話を伺った和泉小学校小学生クラブは、大規模な学童クラブだったので、もっと小規模なところだと、内容が少し違うかもしれません。また、運営元が違えば、また異なる工夫をしているかもしれません。

本記事を通して、少しでも「子どもたちの放課後の過ごし方」のイメージがついたでしょうか? 今後学童クラブへの入所を希望している場合、気になることはぜひ事前に見学したり質問したりして、自分の目で確認してみてください。

記:くじらりんご